Le rébétiko, ou le « blues » grec, raconte les souffrances de marginaux du début de XXe siècle. C’est un genre de musique dont l’authenticité ne cesse pas d’inspirer les gens et les musiciens partout dans le monde.

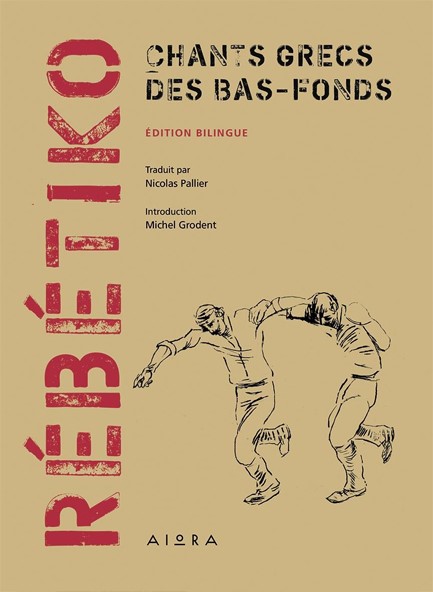

Un nouveau livre sur rébétiko vient de paraitre en français aux éditions Aiora (Rébétiko – Chants grecs des bas-fonds, juin 2024). Il recueille une soixantaine de chansons, présentées en grec et en français (traduites par Nicolas Pallier), tout en donnant une nouvelle voix à l’amertume, les peines d’amour et les rêves inachevés des rébètes.

Ce recueil de 64 chansons est accompagné d’une introduction de Michel Grodent et d’un glossaire qui rassemble les termes et notions propres à l’univers du rébétiko. Il reprend aussi les textes du musicologue Markos Dragoumis et du compositeur de jazz et écrivain Sakis Papadimitriou qui ont été publiés une première fois dans Rebetika- Songs From the Greek Underworld (édité par Katharine Butterworth & Sara Schneider, Komboloi Press, New York 1975, édition révisée : Aiora Press, Athènes, 2014 . Enfin, ce livre comprend des partitions de 6 chansons classiques du rébétiko.

A l’occasion de cette nouvelle parution, revenons sur l’histoire fascinante du rébétiko, inscrit, depuis 2017 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

La couverture du livre et des illustrations de Chronis Botsoglou, issues du livre. Source: Editions Aiora

L’écho universel du rébétiko

Le large écho rencontré par ces chansons, souvent comparées au blues ou encore au tango et au fado, est certainement lié, au-delà du charme exercé par leur musique, à la résonance universelle des situations et des sentiments qu’elles retranscrivent, écrit dans sa note préliminaire l’éditeur du livre, Aris Laskaratos. (Rébétiko – Chants grecs des bas-fonds, Aiora, juin 2024)

A rappeler aussi que rébétiko a été choisi par le Comité intergouvernemental de l’UNESCO qui l’a considéré comme “une tradition musicale vivante avec un fort caractère symbolique, idéologique et artistique”. En tant que concept culturel complexe, il est lié à la musique, au chant, à la danse et, surtout dans le passé, à une attitude et à un mode de vie particuliers : la vie des exclus, des vagabonds et des déplacés, mais aussi des classes ouvrières des grandes villes de la Grèce nouvellement industrialisée au début du XXe siècle.

Lambros Orfanos, les “Bouzoukia”, 1957. Source: Search Culture

Rébétiko : les origines

Le rébétiko est essentiellement un terme générique, comprenant plusieurs styles musicaux qui ont évolué en Grèce et dans les parties grecques de l’Empire Ottoman au milieu et à la fin du XIXe siècle, jusqu’à ce qu’ils se soient unifiés au début du XXe siècle pour former le son distinctif du rébétiko, souvent décrit comme “blues urbain grec”.

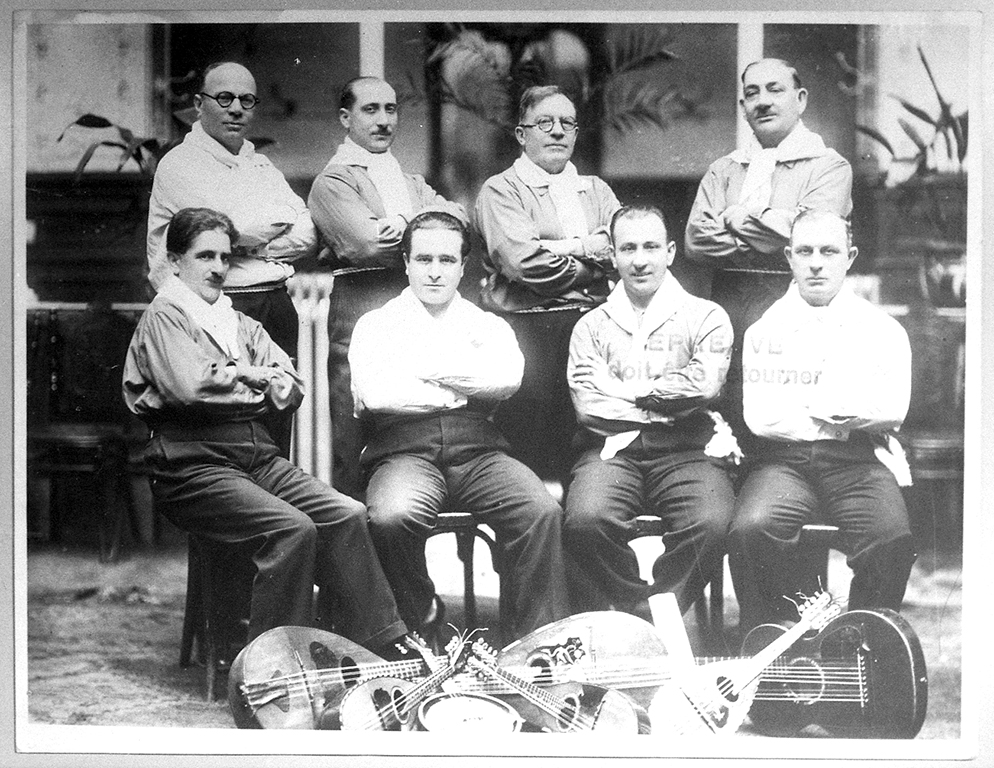

L’orchestre d’Ioannis Alexios ou Yagos Vlachos ou Jovanika ou Jovanikos (Mytilène c.1850 -Athènes c. 1925), lors d’une fête, probablement un baptême, à Smyrne ou Lesbos, début du XXe siècle. Photo d’un inconnu, Source: Archive Kounadis

Le terme rébétiko a été inventé relativement tard dans l’évolution du genre, et a été fondamentalement popularisé par des études savantes au cours des dernières décennies, notamment après 1968 et la publication d’anthologie de rébétika par Elias Petropoulos, selon Stathis Gauntlett. (Alexandra Mourgou. Η άνθιση της αστικής λαϊκής μουσικής και του ρεμπέτικου στο Μεσοπόλεμο : Ο Πειραιάς και οι γειτονιές του, 2022, Source).

Rébètes à Karaiskaki, Pirée, 1933. A gauche avec le bouzouki Markos Vamvakaris (1905-1972), au milieu avec la guitare Yiorgos Batis (1885-1967). Source: Wikimedia Commmons.

Il dérive de rébètis (pl. rébètes), un mot d’étymologie incertaine, dénotant une personne (généralement un homme) de l’ère d’avant-guerre, avec une certaine attitude, impliquant souvent un mépris de la loi et une vie aux marges de la société.

Selon la version adoptée par Michel Grodent (Rébétiko, Aiora, 2024) et le chercheur Panos Savvopoulos qui repère entre 1910 et 1913 la première concurrence de rébétiko sur des étiquettes de disques enregistrés à Constantinople, le créateur du mot est un publiciste cultivé. Celui-ci, en cherchant à rendre en grec l’idée d’une chanson destinée aux bohèmes construit le mot rébète, dérivant du verbe ρέμβω qui signifie « errer çà et là, tourner, tournoyer ».

La bande “ta Politakia”, lors d’une tournée à Constantinople, 1930. Assis (de gauche à droite) : D. Tsalapatanis, Nikos Toumbakaris, John Miliaris, A. Voilas. Debout (de gauche à droite) : Giorgos Vidalis, Spyros Peristeris, M. Potamianos, S. Makris. Source: Archive Kounadis

Les origines du rébétiko sont en effet étroitement liées à la vie marginale et à la sous-culture du XIXe siècle puisqu’elles remontent aux prisons grecques. Ces chansons des prisons que les détenus prononçaient « dans un murmure », parfois accompagnés d’un discret baglama – le « petit frère » du bouzouki– sont les mourmourika, on lit dans le glossaire du livre Rébétiko. Progressivement ces chansons ont gagné en popularité parmi les classes sociales les plus pauvres des grandes villes (principalement portuaires), comme le Pirée.

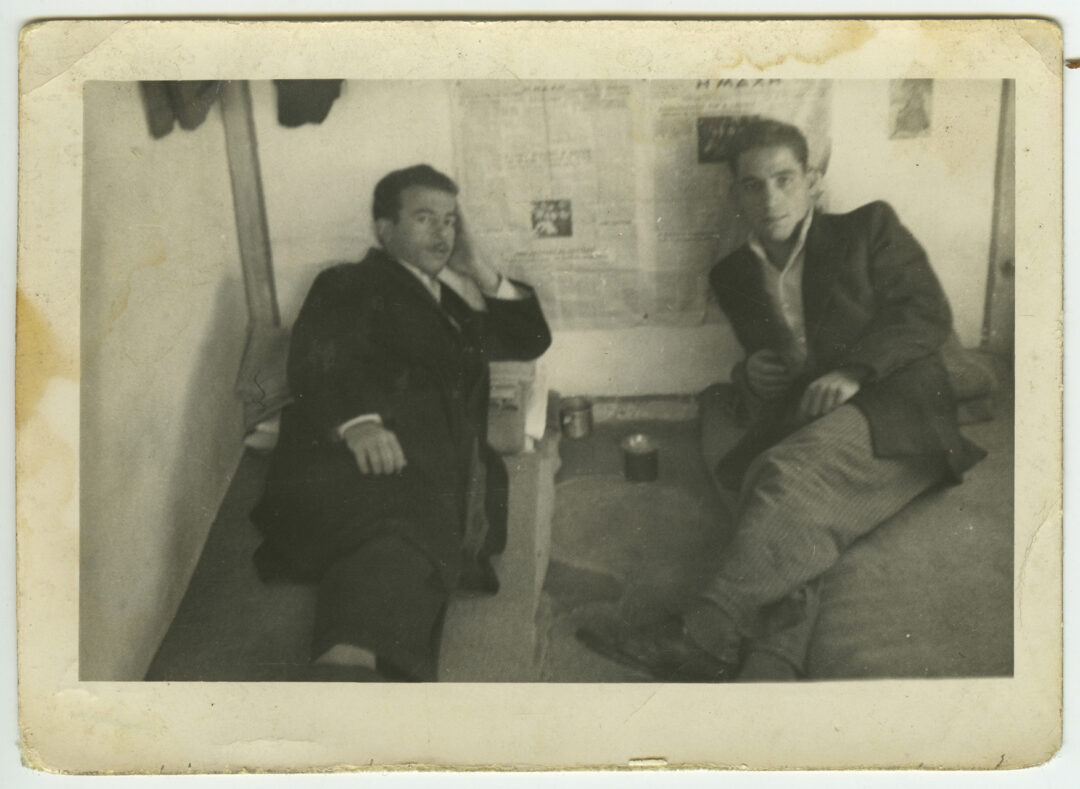

A droite: Le rébète Koulis Skarpelis (1923-2000) -avec un inconnu- à la prison d’Averof, le 3 novembre 1946. Source: Archive Kounadis

Benjamin Appert, un philanthrope français qui en 1855 se rend en Grèce afin de réformer les prisons et de fonder une colonie pénitentiaire modèle à Modon (Méthoni), fait aussi référence aux chansons des prisons. Selon son témoignage, le «chant des Grecs» est «une musique toujours désagréable à l’oreille». Dans le mots d’Appert, « c’est du nez et non du gosier que partent les sons» et pour lui, les Grecs ne chantent pas «avec harmonie et goût. » (Danielle Bassez, Benjamin Appert en Grèce : le rêve d’une prison philanthropique, 2015, Source)

Le Quartet du Pirée au milieu des années 1930. Markos Vamvakaris (debout à gauche), Stratos Pagioumtzis (en bas à gauche), George Batis et Anestos Delias (debout à droite). Source : Wikimedia Commons

En ce qui concerne les origines, il faut également mentionner la musique populaire de populations grecques de Constantinople, Smyrne et d’autres grandes villes d’Anatolie, basée sur des rythmes traditionnels grecs et orientaux, souvent joués dans les fameux Cafés Aman. Dans ces cafés, les chanteurs avaient l’habitude d’improviser des couplets en chantant les mots « aman aman » (exclamation empruntée au turc) tout en pensant à de nouvelles paroles pour les couplets suivants d’où les chants sont appelés amanés. Dans les années 1920, suite à la guerre gréco-turque (1919-1922) et l’afflux massif de réfugiés originaires d’Asie Mineure en Grèce, de diverses traditions et styles musicaux fusionnent, créant le son typique de ce qu’on appelle le rébétiko.

Le fabricant de bouzouki Leonidas Gailas, Athènes 1835, source : Wikimedia Commons

En somme, comme l’écrit l’éditeur d’Aiora Aris Laskaratos, dans les chansons du rébétiko on retrouve « une quantité d’influences : chants religieux, poésie orale de l’Empire byzantin tardif, chansons du folklore grec de la mer Egée et du continent, sérénades des îles ioniennes, traditions musicales du Proche-Orient et d’Anatolie -les musiciens d’Asie Mineure, contraints à rejoindre la Grèce lors de la ‘’Grande Catastrophe’’ de 1922 ayant largement contribué à l’essor du genre. » (Rébétiko, Aiora, 2024).

Playlist d’enregistrements rares de chansons rébétika (1913-1960). Source: Aiora

La musique des marginaux touche le grand public

À la fin des années ’20 et au début des années ’30, de plus en plus de labels musicaux ont commencé à enregistrer des chansons rébétika. Le genre a rencontré une popularité croissante et a progressivement été assimilé par le courant dominant, transformant rébétika et laïká en type de musique très populaire en Grèce.

Beaucoup considèrent les années ’30 comme « l’âge d’or » du rébétiko dans sa forme la plus authentique, d’autant plus que c’est à cette époque que certains des plus grands musiciens ont écrit, interprété et enregistré quelques-uns des classiques qui sont encore passionnément aimées par toutes les générations et les couches sociales même aujourd’hui.

Le début des années 1950 marque la fin de la période créative du rébétiko, écrit Sakis Papadimitriou (Rébétiko, Aiora, 2024) et les années 1960 voient le rébétiko s’extraire de son cercle restreint pour gagner les classes moyennes.

Giorgos Katsaros (Theologitis) jouant la guitarre avec la chanteuse Marika Papagika et un violoniste inconnu, au centre “Kifisia”, Chicago, fin des années 1950. Source: Archive Kounadis

Ainsi, tout comme le blues, le tango et le fado, à sa naissance le rébétiko s’est vu confronté au mépris des élites, ce qui ne l’a pas empêché de devenir, au fil du temps, une composante à part entière de la culture musicale et poétique grecque, jusqu’à être inscrit par l’UNESCO sur la « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité » en 2017. (Note d’éditeur, Rébétiko, Aiora, 2024).

© Greek Ministry of Culture and Sports, 2016. Source: UNESCO

Magdalini Varoucha | GreceHebdo.gr

*Photo d’introduction: La chanteuse Rosa Eskenazi avec les musiciens Kostas Lambros et Agapios Tomboulis (Athènes, 1930). Source : Wikipedia Commons

A LIRE AUSSI SUR GRECEHEBDO

GRECEHEBDO | Rébétiko: le “blues” des marginaux grecs, patrimoine culturel de l’humanité

GRECEHEBDO | Interview | Le «sel» antisocial du Rébétiko, raconté par Costas Ferris

GRECEHEBDO | Interview | Marionnettes suisses: visite au Rébétiko

GRECEHEBDO | Misirlou: la chanson légendaire qui traverse le monde et le temps

GRECEHEBDO | La Catastrophe de l’Asie mineure dans la littérature grecque moderne

M.V.