Davide Rodogno est professeur d’histoire internationale à l‘Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement de Genève (IHEID). Sa thèse de doctorat a été publiée en anglais sous le titre “Fascism’s European Empire” (Cambridge University Press, 2006). Il est également directeur du programme “Advocacy in international affairs” et Professeur Associé au Centre sur les conflits, le développement et la construction de la paix, et depuis octobre 2020, il est le responsable des programmes interdisciplinaires de l’IHEID. Les intérêts de recherche de Rodongo se concentrent sur l’histoire et la politique des organisations internationales, l’intervention humanitaire, l’histoire des conflits et des mouvements transnationaux, les ONG et les organisations philanthropiques. Il a notamment publié “Against Massacre : Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire (1815-1914)” (Princeton University Press, 2015) et “Night on Earth – Humanitarian Organizations’ Relief and Rehabilitation Programmes on Behalf of Civilian Populations (1918-1939)” (Cambridge University Press, 2021), ainsi que le volume “Humanitarian Photography : A History” qu’il a codirigé avec Heide Fehrenbach.

Le professeur Rodogno a parlé à la rubrique Rethinking Greece de Greek News Agenda* des limites et des réalités des opérations humanitaires en Grèce vers 1922, des similitudes et des différences entre les interventions humanitaires du XIXe siècle et les interventions contemporaines, du rôle que les historiens peuvent jouer dans l’élaboration des politiques, de ses recherches sur le stéréotype “Italiani, brava gente” et, enfin, de la façon dont le multilatéralisme et la prévention constituent une voie à suivre en matière d’interventions humanitaires.

Cette année marque le 100e anniversaire de la signature du traité de Lausanne, le traité final concluant la Première Guerre mondiale, qui prévoyait l’échange de populations entre la Grèce et la Turquie. Que pouvez-vous nous dire sur les opérations humanitaires internationales menées en Grèce vers 1922, lorsque le pays a dû faire face à l’arrivée de 1,2 million de réfugiés d’Asie mineure ?

On peut se demander comment il est possible que les organisations humanitaires actives en Asie mineure et dans d’autres régions de l’Empire ottoman depuis 1919 – qui avaient été témoins de l’escalade de la violence contre les populations civiles en Asie mineure et en Anatolie – aient été prises au dépourvu lorsque la catastrophe de 1922 s’est produite. Cependant, il faut garder à l’esprit que ces institutions n’étaient pas conçues pour prévenir. Les choses n’étaient pas si différentes de la manière dont les ONG travaillent aujourd’hui, en 2023 : elles agissent principalement a posteriori ; une tragédie se produit et elles réagissent, et c’était exactement la même chose en 1922. De plus, durant l’été 1922, durant les quelques mois qui ont suivi la Catastrophe de 1922 et le début de 1923, il y a eu beaucoup de situations différentes mais concomitantes. Les populations grecques orthodoxes venant de Thrace se déplaçaient en caravane, avec des ânes, quelques affaires, leurs couvertures et quelques autres choses. Elles disposaient cependant de quelques ressources pour subvenir à leurs besoins, tandis que les personnes fuyant l’Asie mineure et l’Anatolie n’avaient rien du tout ; de plus, les hommes étaient détenus en Turquie et les personnes autorisées à fuir étaient principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les institutions humanitaires internationales pouvaient faire quelque chose pour certaines de ces personnes, mais la grande majorité d’entre elles étaient livrées à elles-mêmes. Face à cette situation, les institutions humanitaires locales et internationales ont dû se sentir dépassées. À la fin de l’année 1922, elles ont tenté de canaliser et de contrôler le flux de réfugiés, mais le chaos régnait.

Comme je l’ai dit lorsque j’ai été récemment invité par l’American School of Classical Studies à Athènes, le principe sur lequel les institutions humanitaires se sont mises d’accord – comme on peut le lire dans de nombreux documents rédigés en français – était “la dispersion”, c’est-à-dire que ces personnes étaient dispersées. La plus grande opération humanitaire, menée par la Croix-Rouge américaine (ARC), a débuté en janvier 1923 et a duré environ dix mois. Mais il a fallu quatre mois à la puissante ARC pour mettre en place l’opération, ce qui doit être considéré comme une réaction très rapide. Cette rapidité d’organisation a été rendue possible par le fait que la Croix-Rouge américaine s’était rendue sur place pendant la Première Guerre mondiale et qu’elle connaissait déjà très bien le territoire grec, les voies de communication et de transport de la Grèce, la société, les donateurs et les autorités. Ainsi, d’une part, on peut dire que très peu a été fait pour les 1,2 million de réfugiés d’Asie Mineure dans les mois qui ont précédé la fin de la guerre gréco-turque et la signature du traité de Lausanne. En revanche, ces institutions ont fait ce qu’elles ont pu. Et je ne trouve pas surprenant qu’ils se soient concentrés sur les orphelins, sur les enfants, parce que c’était quelque chose qu’ils savaient faire. Elles n’avaient ni l’argent ni le savoir-faire pour s’occuper des adultes, surtout sur une longue période. Les institutions humanitaires se sont lancées dans quelques grands projets de construction, mais elles ont fini par manquer d’argent.

Il ne faut pas oublier que la Grèce était la puissance vaincue ; elle avait perdu une guerre qui s’était déroulée avec la bénédiction et la responsabilité des grandes puissances. En 1919, personne n’avait prévu la victoire des Turcs, et tant le gouvernement grec que les grandes puissances ont dû composer avec les autorités turques qui dictaient les termes et les conditions du traité de paix. La faiblesse du gouvernement grec ainsi que la crise institutionnelle et politique en Grèce ont créé les conditions d’un vide de pouvoir qui a permis aux organisations humanitaires de bénéficier d’une certaine liberté d’action dans la mise en place de programmes d’aide et de réhabilitation. Enfin, il ne faut pas oublier que de nombreux réfugiés ont survécu sans être aidés par la communauté internationale. Leurs stratégies d’action et de survie sont importantes mais restent malheureusement peu étudiées.

Réfugiés grecs d’Asie Mineure, vers 1920-1922 | Source : Collection de photographies de la Croix-Rouge américaine

Que pensez-vous de la collaboration entre le gouvernement grec et les organisations internationales ? Cette collaboration s’est-elle déroulée sans heurts ? S’agissait-il plutôt d’une collaboration descendante, plutôt que d’une collaboration sur un pied d’égalité ?

Elle était descendante et le gouvernement grec n’avait pas d’autre choix que de l’accepter, car c’était ça ou rien, auquel cas les autorités grecques étaient conscientes que leur situation aurait été pire. Elles ont donc accepté cette aide “bienveillante”. Bien sûr, les organisations qui sont venues en Grèce avaient l’intention d’alléger les souffrances, mais cette aide était assortie de conditions. Les institutions internationales sont intervenues d’une manière coloniale, car le gouvernement et les autorités grecques se trouvaient dans une position subalterne par rapport à ceux qui fournissaient des médicaments et de la médecine, ceux qui rendaient possible une opération humanitaire. La position du gouvernement grec était donc difficile ; à mon avis, les autorités grecques ont fait preuve de sagesse.

En ce qui concerne la Commission d’installation des réfugiés (RSC), je voudrais souligner qu’il ne s’agissait pas d’une institution humanitaire. Les Grecs ont payé pour cela, bien qu’ils n’aient eu aucun contrôle sur cette institution. Et nous ne devons pas oublier, comme les universitaires ont tendance à le faire, que de nombreux réfugiés rêvaient de retourner dans leurs villages et leurs villes dans la région de la mer Noire, en Asie mineure, à Istanbul, ou d’où ils venaient. D’autres auraient préféré émigrer ailleurs, aux États-Unis d’Amérique ou au Canada, tandis que certains voulaient aller en Australie, en Amérique latine, en France ou en Grande-Bretagne. La Macédoine était très loin de figurer en tête de liste de leurs lieux d’installation permanente préférés.

Vous avez étudié l’histoire des interventions humanitaires. Pensez-vous qu’il existe un fil conducteur entre les interventions humanitaires du 19ème siècle – où cette pratique est apparue – et les interventions contemporaines ?

Je tiens à préciser que je définis les interventions humanitaires comme des opérations menées par des gouvernements contre une autorité étatique et qui ont un caractère coercitif ; il ne s’agit pas d’opérations de maintien de la paix des Nations unies. Je vois des continuités et des changements. Au 19e siècle, l’autorité étatique, le gouvernement contre lequel les autres gouvernements ont agi est l’Empire ottoman, le sultan et la Sublime Porte. Les autorités ottomanes sont accusées d’être les auteurs de massacres et d’atrocités, d'”horreurs”. Les puissances intervenantes, les “grandes” puissances européennes, pensaient avoir l’autorité morale, politique et juridique pour s’immiscer dans les affaires intérieures d’une entité souveraine – en l’occurrence, d’un empire, jugé – au mieux – “à moitié civilisé”. Après la Seconde Guerre mondiale, des textes fondamentaux qui n’existaient pas au XIXe siècle ont été ratifiés : la Convention sur le génocide de 1948 et la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1949. Les “violations massives des droits de l’homme les plus élémentaires” sont une terminologie qui n’existait pas au 19e siècle. Lorsque les juristes occidentaux parlaient de massacres et d’atrocités au XIXe siècle, ils faisaient référence à l’équivalent des crimes contre l’humanité, bien que dans leur imaginaire, ces derniers ne s’appliquaient qu’aux chrétiens, et certains d’entre eux parlaient ouvertement de crimes contre la chrétienté. En fait, la seule humanité au nom de laquelle une intervention aurait pu avoir lieu était celle des chrétiens, en particulier des chrétiens ottomans. Je crois que nous vivons aujourd’hui dans un contexte juridique différent.

L’idée même d’enfreindre la sacro-sainte règle de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État souverain représente une continuité entre les 19e et 20e siècles – en particulier les années 1990 – et le début du 21e siècle. Le cas de la Libye me vient à l’esprit. Parmi les autres continuités, on peut mentionner le fait que seuls des États très puissants ont effectué et continuent d’effectuer des interventions humanitaires.

Il existe également des similitudes subtiles entre la manière dont les auteurs présumés de violations massives des droits de l’homme les plus élémentaires sont dépeints aujourd’hui et la manière dont les autorités ottomanes et leurs populations musulmanes étaient dépeintes dans les médias européens du XIXe siècle : Mouammar Kadhafi est devenu un tyran, son gouvernement un “régime” et l’intervention a abouti à un changement de régime, ce qui est en soi extrêmement problématique, mais qui, de mon point de vue, est très similaire à ce que les puissances impériales ont tenté de faire tout au long du 19e siècle. Chaque fois que l’une de ces interventions du XIXe siècle s’est terminée, elle a imposé un changement profond des règles politiques et administratives de l’Empire ottoman. Ce fut le cas au Liban en 1861, comme en Crète dans les années 1870. Ce sera également le cas plus tard en Crète, au tout début du XXe siècle, avec l’expulsion des musulmans crétois et la mise en place d’une administration internationale dans les provinces ottomanes de Macédoine également. Il existe également des similitudes au niveau du langage : le langage de la “bonne gouvernance” des années 1990 est très proche de la référence systématique à la “bonne gouvernance” utilisée par les puissances européennes dans les années 1860-1890.

Pourrait-il y avoir aujourd’hui, au XXIe siècle, une intervention humanitaire contre une entité souveraine puissante – comme ce fut le cas avec l’Empire ottoman au XIXe siècle ?

Non, ce n’est pas possible, c’est une règle tacite. Pensez à l’annexion de la Crimée à la Russie en 2014. La dépossession d’une partie du territoire ukrainien sous prétexte qu’il s’agissait d’un territoire russe n’aurait jamais abouti à une intervention humanitaire. Vous pouvez remonter jusqu’au début des années 1990, penser à la Tchétchénie ou au Tibet, ou encore à la guerre froide. Vous constaterez que lorsque les intérêts d’une grande puissance sont en jeu, la stabilité du système international prévaut sur les questions de violations massives des droits de l’homme les plus fondamentaux. Si elles surviennent, c’est plus tard.

Les interventions humanitaires ont presque cessé pendant la guerre froide, pour réapparaître après les années 1990. Pourquoi cela s’est-il produit ?

La question est relativement simple. Je pense qu’il faut remonter à un moment crucial, à savoir la fin de la Première Guerre mondiale. C’est à ce moment-là que de nombreux plans ont été élaborés pour transformer la Société des Nations nouvellement créée en une nouvelle machine puissante, précisément pour remédier aux écarts de conduite et aux incohérences politiques des grandes puissances tout au long du 19e siècle. Cette nouvelle organisation aurait dû disposer d’une petite armée qui aurait traité les cas de massacres et de crimes contre l’humanité, terme qui, soit dit en passant, a été inventé précisément à l’époque. Mais bien sûr, comme nous le savons, cela ne s’est jamais produit.

Dans les années 1930, la guerre de Mussolini en Éthiopie est présentée comme une “guerre humanitaire” (sic !). Hitler est intervenu dans les Sudètes pour sauver les Volksdeutsche des Sudètes. En 1945, les interventions humanitaires ont mauvaise presse. Le système de la guerre froide est structuré de manière à empêcher ces interventions ; il ne faut pas non plus oublier le rôle de la décolonisation. Pour de très bonnes raisons, tous les États postcoloniaux étaient, et sont encore aujourd’hui, extrêmement allergiques à tout ce qui ressemble ou rappelle une intervention humanitaire, car il s’agissait des armes parfaites utilisées par les empires occidentaux pour s’immiscer dans les affaires intérieures des États non occidentaux. Après l’indépendance, tous ces gouvernements étaient très clairs sur la règle de non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Ils considéraient le concept de crimes contre l’humanité ou même la convention sur le génocide comme un cheval de Troie dans leurs affaires intérieures.

Et puis, avec la fin de la guerre froide, tout d’un coup, il y a un nouvel ordre mondial avec une seule superpuissance restante, les États-Unis. Ce monde unipolaire et le prétendu nouvel ordre libéral en place permettent la résurrection de cette pratique internationale. Cette fois, les interventions sont censées avoir lieu pour restaurer l’État de droit, le commerce et le libre marché, la démocratie au nom de la prospérité et d’une paix (néo) libérale. Tel est le discours officiel des années 1990. Mais il est extrêmement incohérent, car on passe du cas de la Somalie (1992) à l’inverse complet, c’est-à-dire au Rwanda (1994), où un génocide a lieu et où personne n’intervient, au Kosovo, qui est une intervention de l’OTAN sans l’autorisation du Conseil de sécurité. Cela nous amène à la “responsabilité de protéger” (R2P), un concept conçu précisément pour pallier les incohérences des années 1990.

Selon vous, quelle est la position actuelle des gens sur la question de ces interventions ? Pas seulement les décideurs politiques, mais aussi l’opinion publique.

La période la plus intéressante, politiquement parlant, est la première décennie du 21e siècle, lorsque nous avons assisté à la création des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), au redressement de la Russie et à l’émergence du Brésil et de la Chine. La responsabilité de protéger aurait pu marquer un progrès et l’abandon de la pratique connue sous le nom d’intervention humanitaire. Cependant, en 2011, les gouvernements russe et chinois ont interprété l’intervention en Libye comme abusive et dangereuse. Pour ces gouvernements, c’était la fin de la responsabilité de protéger, comme en témoigne leur décision politique lorsque la crise syrienne (et plus tard la guerre en Syrie) a commencé.

Guerriers éthiopiens en route vers le front nord pendant la guerre de 1935-1937 entre l’Italie et l’Éthiopie.

Vous avez parlé du rôle que l’histoire et les historiens peuvent jouer dans l’élaboration des politiques. Les actions des décideurs politiques peuvent-elles être mieux informées en tenant compte de l’histoire ?

Bien sûr, c’est exactement ce que les historiens peuvent faire. Certains historiens travaillent pour des gouvernements et participent probablement à l’élaboration de ce que nous appelons les récits nationaux, qui sont motivés par des considérations idéologiques et politiques. Cela a toujours été le cas. Nous appartenons à une profession qui peut décider d’en faire son métier. Mais si vous essayez d’être aussi indépendant que possible en tant qu’universitaire, votre travail consiste précisément à attirer l’attention des décideurs politiques sur un type d’histoire critique, qui ne consiste pas à trouver des cohérences parfaites ou des discours qui correspondent à un objectif politique. Il s’agit précisément de sensibiliser les dirigeants et les décideurs politiques à la façon dont les situations peuvent se ressembler mais ne sont pas identiques, parce que l’histoire ne se répète pas. Il ne s’agit donc pas tant de tirer des leçons que de jouer sur les analogies et les différences, les points communs et les divergences, afin que les décideurs politiques puissent réfléchir de manière indépendante et autonome. Et pour qu’ils puissent être pleinement informés des situations qui se déroulent à l’intérieur des frontières nationales ou qui concernent la politique étrangère. C’est ce que l’histoire et les historiens peuvent offrir. Il ne s’agit pas de prédire l’avenir, mais de comprendre le présent et de se pencher sur notre passé – que nous ne pouvons pas ressusciter. Nous travaillons sur de petits fragments. Nous essayons de donner un sens au passé et au présent afin de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles, informées et critiques, pour l’avenir.

Cependant, il arrive que les décideurs politiques ne doivent pas, ne veulent pas et ne peuvent pas nous écouter. C’est aussi une chose que nous, historiens, devons comprendre. Nous sommes parfois pleinement conscients de passer pour des Cassandre. C’est notre travail et nous devons défendre cette position. C’est important. Mais ils ont le droit de ne pas nous écouter, parce qu’ils ont une position et des responsabilités différentes des nôtres. Ils peuvent avoir des raisons, bonnes ou mauvaises, politiques et idéologiques, de présenter le passé comme un conte de fées.

Cela nous amène à la question suivante. Vous avez publié un article sur le stéréotype “Italiani, brava gente”, lié à la question de la protection des Juifs étrangers par les Italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nations devraient-elles remettre en question leur histoire nationale, ou vaut-il mieux ne pas toucher aux “mythes nationaux” ?

Après 1945, l’Italie était une république très faible, qui avait précisément besoin de ce type de mythes unificateurs, et “Italiani, brava gente” était l’un d’entre eux. Tout comme l’idée que le fascisme était une aberration dans l’histoire italienne, précisément parce qu’en fait, les Italiens étaient des gens bien, ils étaient des occupants bienveillants, etc. Mais les recherches montrent que, notamment en Yougoslavie et en Grèce, les occupants italiens n’étaient pas si bienveillants ; ils ont brûlé des villages, exécuté des civils et pris des civils en otage. Les Italiens – et non les Allemands – sont en grande partie responsables de la grande famine de 1941 en Grèce. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un sujet qui dérange beaucoup de gens. C’est très désagréable et c’est très loin de l'”Armée du Sagapó” (“Je t’aime”) ou de “Una faccia, una razza” (“Même visage, même race”), et de toutes ces choses que les Italiens et les Grecs se racontent les uns aux autres. En fait, pendant les années d’occupation, de nombreux Grecs détestaient les Italiens. Ces derniers avaient attaqué la Grèce, l’armée grecque avait vaillamment résisté et vaincu les Italiens en Albanie ; et cette situation a finalement conduit à l’implication des Allemands.

La mémoire est un phénomène humain très complexe, stratifié et souvent contradictoire. Pour de nombreux Grecs, le souvenir des années 1941-1943 a été effacé et remplacé par l’occupation très dure des nazis après le départ des Italiens. Comme les nazis étaient en train de perdre la guerre, et aussi parce que la résistance grecque était devenue beaucoup plus structurée et bien organisée, l’occupation allemande a été extrêmement dure : Les représailles nazies sont encore pires que celles que les Italiens ont exercées de 1941 à 1943. Ce sont ces représailles qui sont restées gravées dans la mémoire de tant de civils grecs. Les souvenirs de l’occupation nazie ont coexisté avec une autre période trouble et traumatisante dans la vie de nombreux Grecs : la guerre civile qui a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces événements et les couches de mémoire qui les accompagnent expliquent pourquoi le souvenir de l’occupation italienne s’est estompé.

Il en va de même pour l’histoire de l’armée italienne sauvant les populations juives. Les Italiens protégeaient leurs intérêts, et si cela impliquait de sauver des Juifs, ils le faisaient. Mais ce n’était pas parce qu’ils les aimaient. L’idée du régime fasciste était en fait de créer un nouvel ordre méditerranéen sans les Juifs méditerranéens. Ce n’est peut-être pas aller jusqu’à organiser un génocide, mais c’est loin de prétendre que les Italiens n’étaient pas antisémites. Il est extrêmement important que nous prenions très au sérieux l’antisémitisme italien et fasciste. Cela ne signifie pas qu’il faille faire de tous les Italiens de mauvaises personnes. Certains d’entre eux étaient de bonnes personnes, mais il y avait des Français sous Vichy qui étaient bons, des Allemands sous les nazis qui étaient bons, etc. Le fait d’être “bon” n’est donc pas un trait national. C’est quelque chose de personnel qui appartient aux individus. Bien sûr, il y a eu de bons Italiens. Là n’est pas la question. Il s’agit de trouver un moyen d’expliquer ce qui s’est passé sur la base de documents. Prétendre que les fascistes n’étaient pas antisémites et qu’ils ont systématiquement sauvé les Juifs grecs ou les Juifs étrangers qui vivaient en Grèce signifie que vous n’avez pas vraiment compris ce qu’était le fascisme : c’était un régime raciste fondé sur la prétendue supériorité de la race italienne qui occupait la Grèce pour la dominer et dominer ses populations, y compris les Juifs.

Dans votre livre “Contre le massacre”, vous écrivez qu'”à la fin du XIXe siècle, les doctrines juridiques sur l’intervention humanitaire supposaient la supériorité de la civilisation occidentale, en particulier chrétienne”. Pensez-vous que ces concepts, bien qu’ostensiblement archaïques, façonnent encore de manière latente notre compréhension des relations internationales et des interventions humanitaires ?

Je pense que c’est toujours le cas. De nombreux juristes internationaux ont écrit et publié précisément sur ce sujet au 21e siècle. Alors oui, c’est très subtil, mais il y a énormément d’asymétries dans la façon dont les puissants traitent les impuissants. Même certaines des solutions de l’après-guerre froide – dans les années 1990 et au début des années 2000 – reposaient sur l’hypothèse que tout le monde n’était pas prêt pour la démocratie, que l’Occident devait exporter la démocratie. Cela ne peut être vrai que si l’on pense appartenir à une civilisation supérieure. Dans le cas contraire, il serait très prudent d’exprimer cette idée d’exporter un système de valeurs vers un autre endroit. Cela m’amène à m’interroger précisément sur la manière dont nous pensons le monde, et sur ce prétendu progrès parfait vers la mondialisation. En fait, nous avons la preuve que les puissances intervenantes ne cessent de répéter des schémas de domination fondés soit sur la puissance militaire, soit sur la puissance militaire plus la puissance politique, soit sur la puissance militaire plus la puissance politique plus la puissance économique. Cela créera inévitablement du ressentiment. Les puissances intervenantes seront une fois de plus perçues par les destinataires de ces interventions comme intrusives et coloniales, ce qui suscitera une résistance.

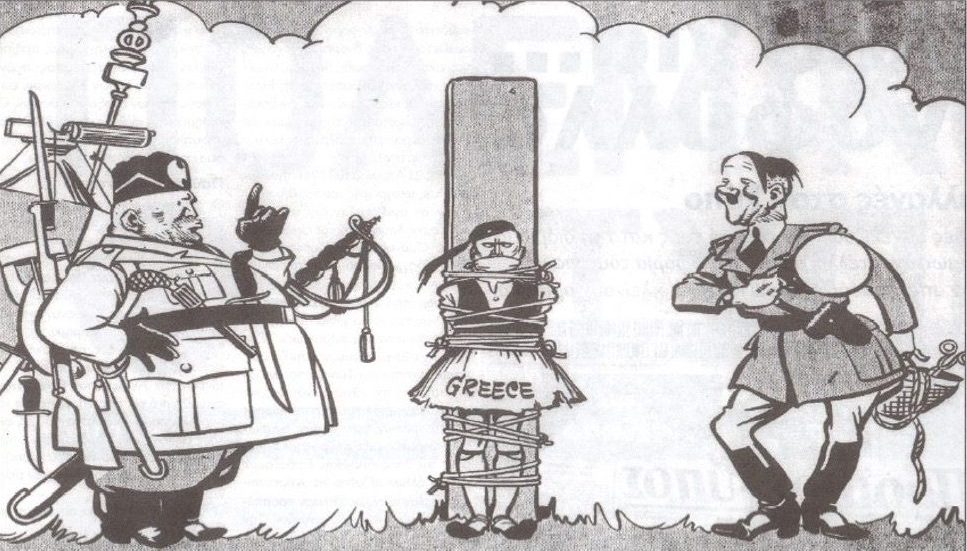

Dessin humoristique de 1941 du journal “The Manchester Dispatch”, se moquant de la dépendance de Mussolini à l’égard d’Hitler pour vaincre la Grèce

Existe-t-il un moyen de mener des interventions humanitaires qui ne répètent pas ce cercle vicieux ?

C’est une très bonne question, car je pense qu’il est très important pour nous de penser positivement à l’avenir. En effet, si nous ne proposons que des images sinistres et déprimantes et que nous ne pouvons même pas imaginer un avenir meilleur, je pense que nous commettons un crime à l’encontre des générations futures. En tant qu’universitaires, nous avons au moins la responsabilité de proposer quelque chose de différent. Je pense que le multilatéralisme est un moyen d’y parvenir. S’il est mené correctement et qu’il ne s’agit pas seulement d’un exercice mené par les gouvernements, mais d’un processus ouvert à la société civile, à toutes les parties belligérantes, etc. C’est un moyen de faire face soit à des situations d’atrocités et de crimes contre l’humanité imminents, soit à des situations où des violations massives des droits de l’homme les plus fondamentaux sont déjà commises. L’autre idée qui me vient à l’esprit, et qui est l’un des piliers de la responsabilité de protéger, mais qui n’a pas été mise en œuvre parce qu’elle exige davantage d’imagination de la part des décideurs politiques, est de travailler sur la prévention. Il s’agit d’une mesure qui coûterait en réalité beaucoup moins cher que l’intervention. Mais bien sûr, c’est une chose que de nombreux gouvernements ne veulent pas payer. Comme le problème n’existe pas, nous faisons comme s’il n’existait pas. Mais lorsque nous intervenons, il est déjà trop tard.

Toutes les interventions dont nous avons parlé ont été réalisées a posteriori. Mais je crois que le suivi, l’attention, le dialogue et la diplomatie sont des outils extrêmement utiles au 21e siècle. La négociation et la persuasion, le dialogue, même s’ils ne résolvent pas complètement le problème, peuvent ralentir les choses et éviter l’escalade de troubles à petite échelle vers un génocide à part entière. Je pense que c’est une bonne façon de faire face à des problèmes graves. Pourquoi disons-nous “plus jamais ça” ? Parce que nous espérons qu’il n’y aura pas d’autre génocide. Rester passif devant les crimes contre l’humanité est une tâche pour nous tous. L’idée de faire quelque chose est noble, même si la manière de le faire est très, très difficile. Je crois que le multilatéralisme et la prévention sont une voie à suivre, une façon d’imaginer un avenir meilleur. Je ne dis rien de particulièrement original ; de nombreux autres universitaires ont travaillé sur tous ces concepts. Nous devrions toujours essayer de maintenir la coopération, la collaboration et le dialogue en vie.

* Entretien accordé à Ioulia Livaditi

IE