L’Académie d’Athènes a organisé les 9 et 10 février le Symposium inaugural de sa nouvelle organisation, la Communauté Internationale (Koinon) des Académies – Κοινόν των Ακαδημιών. Le «Koinon» regroupe des membres de 37 académies à travers le monde et s’est tenu dans le bâtiment néoclassique historique de l’Académie situé rue Panepistimiou. Cette année coïncide également avec le centenaire de l’Académie, conférant à l’événement un caractère historique et symbolique particulier. (Photo de couverture ©Theodoros Anagnostopoulos, Source : kathimerini.gr)

Prévu pour se tenir tous les quatre ans, le Symposium servira d’espace de rencontre et d’échange d’idées sur les grandes questions contemporaines, établissant des ponts entre la connaissance scientifique, la culture et l’humanisme. Sa thématique couvrira un large spectre interdisciplinaire dans les domaines des sciences naturelles, théoriques, sociales et humaines, ainsi que les arts et les lettres, avec un accent sur les défis mondiaux actuels tels que l’intelligence artificielle, la crise climatique, la protection du patrimoine culturel et la résilience des sociétés à l’ère de l’Anthropocène. «Des scientifiques, académiciens et intellectuels de renommée internationale, membres des principales académies du monde, participeront aux sessions du Symposium, confirmant ainsi le caractère international et le haut niveau scientifique de l’événement.» L’événement culminera avec une Olympiade Mondiale de l’Intellect, visant à mettre en valeur Athènes — et en particulier le site de l’Académie de Platon — ainsi que les valeurs de l’École d’Athènes comme points de référence intemporels pour le dialogue international sur la connaissance, la science et la culture à une époque difficile pour l’humanité.

(Source: amna.gr)

La Communauté Internationale (Koinon) des Académies se présente comme un écho moderne de l’ancienne Académie de Platon, où la sagesse cheminait autrefois à l’ombre des oliviers. Ancrée dans le sol sacré de l’Académie de Platon (Ακαδημία Πλάτωνος), sur des terrains destinés à l’union des esprits et des cultures, le Koinon cherche à raviver un dialogue intemporel entre les grandes académies modernes du monde.

Le Koinon est une association à but non lucratif, suivant la volonté de Panagiotis Aristophron, architecte et philanthrope reconnu, profondément inspiré par la vision de Platon, qui a fait don de 50 000 mètres carrés sur le site archéologique de l’Académie de Platon à Athènes. Sa mission est de promouvoir la coopération internationale entre académies et la collaboration avec des scientifiques, artistes et institutions de premier plan. Il opérera depuis ses bureaux actuels à l’Académie d’Athènes, avec des projets pour une nouvelle installation bioclimatique près du Nouveau Musée de la Ville d’Athènes. Dirigé par un Conseil d’Administration, le Koinon comprend des membres ordinaires, honoraires et méritants. Les académies accréditées participent par le biais du Comité des Membres Honoraires, son organe plénier. Christos Zerefos est le président du Conseil d’Administration de la Communauté Internationale (Koinon) des Académies.

Le Koinon a pour objectif de promouvoir les principes de l’Académie de Platon à travers des symposiums internationaux, des événements scientifiques et culturels, des prix mondiaux et des activités conjointes avec des institutions académiques du monde entier. C’est un lieu de rencontre pour érudits, artistes et penseurs, honorant la quête de la vérité, la beauté de la connaissance et l’harmonie de la collaboration globale. Le Koinon servira de centre durable pour des événements d’élite des esprits et âmes humaines à l’ère de l’Anthropocène.

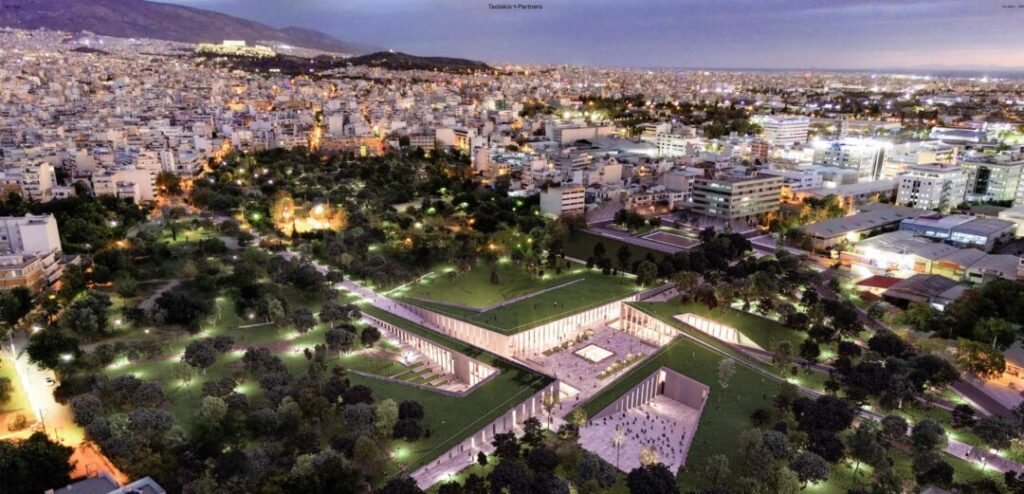

La représentation photoréaliste et l’étude architecturale du Nouveau Musée de la Ville d’Athènes ont été réalisées par l’architecte Georgios Tsolakis dans la zone de l’Académie de Platon, au centre d’Athènes. En juin 2022, le Ministère de la Culture de Grèce, l’Académie d’Athènes et la Municipalité d’Athènes ont signé un accord de coopération pour poursuivre les fouilles de l’Académie de Platon. Le plan inclut la construction du Nouveau Musée de la Ville d’Athènes et l’établissement de bureaux et d’installations de conférences pour la Communauté Internationale (Koinon) des Académies sur une parcelle de 26 000 mètres carrés appartenant à l’Académie, conformément à la volonté d’Aristophron. Cette initiative prévoit un complexe bioclimatique durable sur le plan environnemental, servant à la fois de musée et de centre pour les activités globales du Koinon. (Photo: tsolakisarchitects.gr)

Le thème du Symposium a couvert un large éventail reflétant les préoccupations de notre époque. L’intelligence artificielle, la crise climatique, la protection du patrimoine culturel et la résilience sociale à l’Anthropocène ont constitué les piliers centraux du débat, mettant en évidence le caractère interdisciplinaire de l’initiative. Des académiciens, scientifiques et intellectuels distingués de Grèce et de l’étranger ont participé aux sessions. Prokopios Pavlopoulos, ancien président de la République Hellénique, membre de l’Académie d’Athènes et professeur honoraire de l’Université d’Athènes, a prononcé la conférence magistrale intitulée « Mythe et vérité à l’ère de l’intelligence artificielle ».

Les interventions ont porté sur des analyses de l’innovation et des perspectives de l’économie européenne jusqu’à la dimension éthique du développement durable à l’échelle mondiale. Les débats ont abordé les évolutions géopolitiques en mer Noire, les transitions vers la durabilité, l’usage de l’intelligence artificielle dans la recherche archéologique et les sciences en général, ainsi que la relation entre le progrès technologique et l’humanisme.

(Photo ©Theodoros Anagnostopoulos, Source : kathimerini.gr)

En particulier, lors de la session thématique «Intelligence artificielle, santé humaine et intelligence», les présentations se sont concentrées sur les multiples dimensions de l’intelligence artificielle : de ses implications économiques et collectives à sa contribution à la recherche en sciences informatiques, les limites de l’apprentissage automatique par rapport au fonctionnement du cerveau humain et les perspectives de la médecine génomique pour l’avenir des soins de santé.

La crise climatique a également occupé une place importante. Le président du Conseil d’Administration du Koinon International des Académies, Christos Zerefos, a présenté les efforts entrepris pour surveiller l’impact de la crise climatique sur les monuments du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en Méditerranée. Les questions relatives aux catastrophes naturelles et à la gestion des crises ont également enrichi l’agenda.

(Source: ertnews.gr)