M. Karagatsis (1908–1960), écrivain et dramaturge, est l’un des auteurs les plus importants de la littérature grecque moderne. Serge et Bacchus, un roman relativement méconnu de Karagatsis a paru pour la première fois en français en mai 2024 (éditions l’Harmattan), traduit du grec par Dimitra Markovitsi et Gérard Balland.

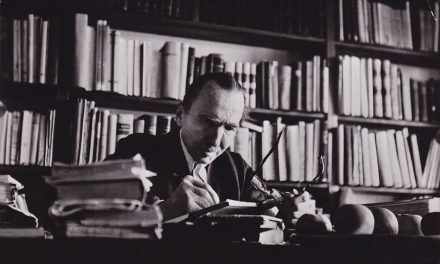

M. Karagatsis en 1955. Photo par Andreas Embiricos. Source : SearchCulture.gr/ELIA

De son vrai nom Dimitrios Rodopoulos, M. Karagatsis est principalement connu pour ses œuvres de fiction qui explorent des thèmes sociaux, psychologiques et moraux dans le contexte de la Grèce du XXe siècle, tels que Le Colonel Liapkine (1933), Junkermann (1938), La Grande Chimère (1953).

Serge et Bacchus, publié en grec en 1959, un an avant la mort de l’auteur, est un roman historique avec des éléments philosophiques et existentiels. Il raconte l’histoire de deux soldats romains et martyrs chrétiens du IVe siècle sous l’empereur Maximien. Le livre traverse les siècles (du 3e au 20e ), explorant des thèmes comme la foi, l’amitié et le sacrifice, tout en abordant des questions de pouvoir, de trahison et de destinée humaine. Avec son style unique, Karagatsis recrée l’époque et ses contradictions, donnant vie à un monde marqué par les conflits et les dilemmes moraux.

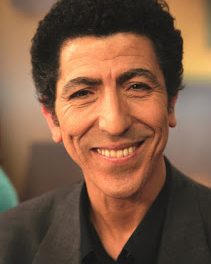

M. Karagatsis, date inconnue. Source : ERT.gr

Interview: « Traduire Karagatsis n’est pas une tâche facile »

A l’occasion de cette nouvelle parution de Serge et Bacchus, GrèceHebdo* a parlé avec les traducteurs du livre, Dimitra Markovitsi et Gérard Balland, sur leurs intérêts et le choix de traduire M. Karagatsis.

Dimitra Markovitsi, après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur chimiste à Athènes, a poursuivi ses études en France, où elle a intégré le CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Elle est actuellement directrice de recherche émérite. Son domaine de recherche est la photochimie.

Gérard Balland, son époux, est administrateur de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à la retraite. À la fin de sa carrière, il s’est tourné vers des études de philosophie, jusqu’à l’obtention d’un master. Il traduit aujourd’hui, par agrément et en collaboration, de la littérature grecque.

Serge et Bacchus, paru dans votre propre traduction en mai 2024 pour la première fois en français, est un roman relativement méconnu de Karagatsis. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?

Dimitra Markovitsi (DM) : J’étais encore au lycée lorsque j’ai lu Serge et Bacchus pour la première fois. C’était pendant la dictature des colonels. J’ai adoré ce livre, car il racontait l’histoire du christianisme et de l’hellénisme d’une manière très différente et plus critique que la version officielle, tout en étant très amusant. Je l’ai redécouvert par hasard en 2013, lors d’une visite au musée Hadjikyriakos-Ghika. Cette deuxième lecture m’a tout autant enchantée. Entre-temps, j’avais remarqué que les Français non spécialistes ignoraient l’histoire de cette partie de l’Orient, et je pensais que « Serge et Bacchus » serait un excellent moyen de la leur faire connaître à travers un roman historique divertissant.

Gérard Balland (GB) : Personnellement, bien que je n’aie pas lu tous les livres de Karagatsis, c’est celui qui m’a le plus séduit, aussi bien par sa trame romanesque que par la profondeur de ses analyses historique et philosophique. Dans Le Colonel Liapkine et Junkerman , il explore avec finesse la psychologie de personnages déracinés, mais je trouve qu’il ne creuse pas autant le contexte socio-historique. Serge et Bacchus , écrit peu avant sa mort, me semble être le roman où Karagatsis se livre le plus, partageant son expérience et son regard critique sur l’histoire et la société. Il faut rappeler qu’en France, seuls Le Colonel Liapkine et La Grande Chimère avaient été traduits jusque-là, ce qui privait ceux qui ne lisent pas le grec d’une plus large découverte de son œuvre.

M. Karagatsis, Niki Karagatsis et Thrasos Kastanakis,, Antibes (France), 1956. Source: Elia.org.gr

Traduire Karagatsis n’est pas une tâche facile, comme vous-même vous l’admettez dans votre avant-propos fu livre. Pourriez -vous nous parler de la plus grande difficulté dans votre démarche ?

DM : Ma tâche consistait à bien comprendre le sens de chaque phrase pour que Gérard puisse ensuite trouver l’expression française la plus adaptée. Il y avait des phrases en latin et en turc, ainsi que des expressions érudites, témoignant de l’immense culture de Karagatsis. De plus, il fallait démêler les éléments historiques de la fiction. Pour me faciliter la tâche, j’ai commencé à rédiger des notes. Finalement, nous avons décidé de publier ces quelque 650 notes, pensant qu’elles seraient utiles aux lecteurs. Cependant, certains points historiques m’ont certainement échappé. En voici un exemple : dans le chapitre intitulé « Miracle abominable, mais nécessaire » (tome I), les deux saints se transforment en bouffons et font un numéro à l’Hippodrome de Constantinople. Ils dénoncent ainsi un préfet ayant détourné une importante somme d’argent public. Je pensais donc que ce récit était une invention de l’auteur. Mais quelle surprise lorsque, après la publication de notre traduction, j’ai découvert le livre Le saint Bacchus d’Alexis Solomos, metteur en scène et théoricien du théâtre. J’y appris que ce type de représentations constituait une pratique courante dans l’Empire romain d’Orient, servant à dénoncer les terpitudes des personnes politiques.

GB : Le style singulier de certains passages, oscillant entre poésie, surréalisme et fantastique, s’est révélé particulièrement ardu à transposer en français. Ses descriptions de la nature et des œuvres d’art, dans une traduction trop littérale, pourraient parfois sembler extravagantes à un lecteur français. La traduction littéraire est toujours un défi, mais l’imagination débordante de Karagatsis place parfois la barre assez haut. De plus, la diversité stylistique du roman, mêlant langage populaire, termes juridiques et références religieuses, complexifie la tâche du traducteur. En tout cas, la richesse et la complexité de cette œuvre ont justifié un travail collaboratif à deux, chacun apportant sa sensibilité et son bagage culturel.

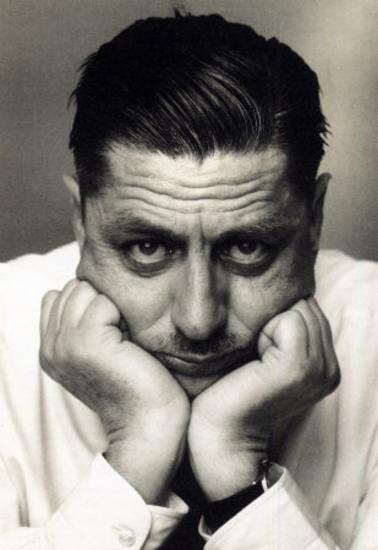

M.Karagatsis, G.Katsibalis et Spyros Vasileiou, chez Vasileiou, Athenes, 1953. Photo par Mario Vitti. Source : Archive Mario Vitti/MIET.gr

D’après votre expérience, quelle est la réception des écrivains grecs en général par le public francophone ?

DM : Je n’évolue pas – professionnellement – dans un milieu littéraire, mais je fréquente des personnes qui lisent beaucoup. J’ai l’impression que la littérature grecque est très méconnue.

GB : En dehors d’un cercle relativement limité d’intellectuels, souvent formés au grec ancien et amoureux de la culture grecque, peu de Français connaissent la richesse de la littérature grecque moderne, et notamment le fait que la Grèce a reçu deux prix Nobel de littérature. Les philhellènes modernes, cependant, apprécient pleinement les auteurs grecs.

Je garde le souvenir d’avoir reçu en prix de grec, au lycée, l’Odyssée, dans une édition soignée et une traduction remarquable. Mon intérêt pour la littérature grecque date peut-être de ce moment. Cependant, l’apprentissage du grec ancien se raréfie dans les établissements scolaires, et les jeunes générations semblent moins attirées par cet aspect de la culture grecque. Au-delà de la méconnaissance de la littérature grecque moderne et contemporaine, on peut regretter que même la guerre de Troie soit désormais appréhendée par le biais des adaptations cinématographiques et télévisuelles, au détriment de la lecture d’Homère.

De gauche à droite: Nikos Kazantzakis, Zurich 1918 (Musée Benaki/Archives Kazantzaki), Georges Seferis, Gerasa, Chypre, Ocrobre 1953. Source: MIET, Odysseas Elytis chez son ami Tériade en France, 1951. Photo par Henri-Cartier Bresson. Source: Departement des Alpes Maritimes. Saint Jean Cap Ferrat,

Cependant, ne soyons pas trop négatifs. Certains auteurs grecs jouissent d’une notoriété certaine auprès du public français. Je me contenterai d’en citer trois qui me viennent spontanément à l’esprit. Vassilis Alexakis, par exemple, qui a vécu en France, a été récompensé par de nombreux prix, dont le Médicis pour La langue maternelle. Nikos Kazantzakis est aussi connu d’un large public, notamment grâce à l’adaptation cinématographique, régulièrement diffusée, de son roman culte, Alexis Zorbas par Cacoyannis ou celle, qui a fait couler beaucoup d’encre, de son livre La dernière tentation du Christ par Martin Scorsese. Et je pense aussi à Petros Markaris, très populaire, qui a bénéficié de l’engouement récent pour le roman policier et de l’intérêt et de la vague de solidarité suscités par la crise de la dette grecque de 2012 et ses conséquences dramatiques.

Par ailleurs, les associations de la diaspora grecque en France œuvrent activement à la promotion de la littérature grecque qui bénéficie d’un bon réseau de traducteurs.

*Interview accordée à Magdalini Varoucha | GreceHebdo.gr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA LITTERATURE GRECQUE | LIRE PLUS SUR GRECEHEBDO

- La littérature grecque contemporaine: Une introduction, Lettres | Littérature grecque en français, Littérature grecque en français: M.Karagatsis, un romancier qui ne cesse d’être de retour

- Georges Seferis (1900-1971) | Le grand errant de la poésie grecque, Odysseas Elytis (1911-1996) | A la recherche d’un “humanisme grec”, Nikos Kazantzakis: un Ulysse contemporain, 60 ans après le Nobel de Seferis | Hommage aux écrivains grecs nominés pour le prix Nobel de littérature

- INTERVIEW Christos Ikonomou raconte le coût humain de la crise, INTERVIEW | Yannis Kiourtsakis: l’écriture et l’identité grecque entre tradition et modernité,INTERVIEW | Yiannis Makridakis : éloge de microsociétés insulaires égéennes, INTERVIEW | Loïc Marcou: un passionné de la littérature grecque, INTERVIEW | Ersi Sotiropoulos : le bref séjour de Cavafy à Paris | Prix Méditerranée du livre, INTERVIEW | Jeanne Roques-Tesson – Terres de sang de Dido Sotiriou est un ”livre monument” de la littérature grecque, INTERVIEW | Thanassis Valtinos: un grand montagnard de la Grèce profonde, INTERVIEW | Michel Volkovitch

M.V.

TAGS: Culture | Grèce | Interview | littérature