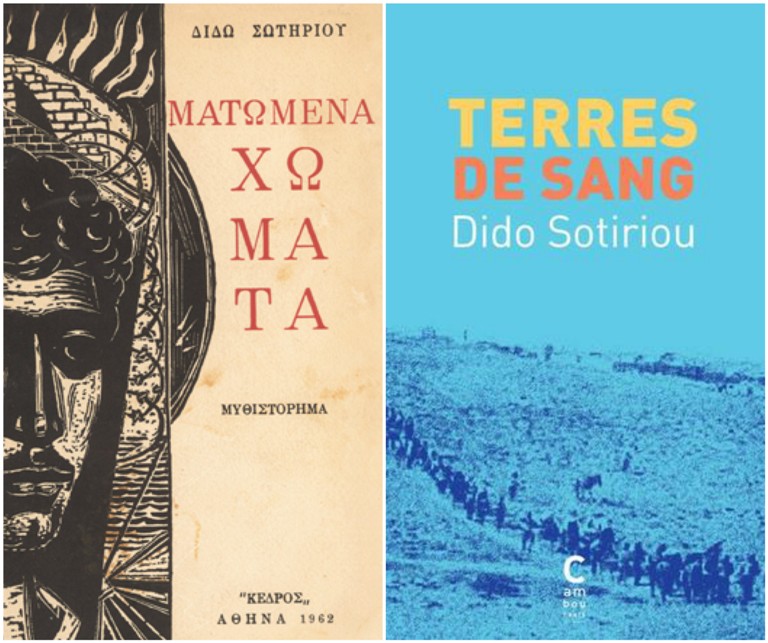

”Terres de sang”, écrit dans les années ’60 par Dido Sotiriou, raconte l’histoire de Manolis, originaire de l’Anatolie grecque, envoyé par son père à Smyrne, dans le but de devenir marchand. Enrôlé dans l’armée ottomane au début de la Première Guerre mondiale, il intègre l’armée grecque durant le conflit gréco-turc. C’est un roman qui a pour toile de fond la “Grande Catastrophe” d’Asie Mineure. ”Terres de sang” a été réédité plus de soixante fois en Grèce, et déjà traduit en français en 1965 et en 1996. Une réédition vient de paraître en français, chez les éditions Cambourakis, et à cette occasion, GrèceHebdo s’est entretenu avec la traductrice Jeanne Roques-Tesson sur cette réédition, sur les défis de la traduction et sur l’image qu’elle garde de l’auteure Dido Sotiriou.

Retour à Dido Sotiriou : Pourquoi une nouvelle traduction de son œuvre Terres de sang ?

Il ne s’agit pas d’une nouvelle traduction mais d’une réédition chez Cambourakis de ce monument de la littérature grecque que j’avais traduit en 1996 pour les éditions Confluences et qui était épuisé depuis plusieurs années. À l’époque, c’est précisément la question que je m’étais posée, puisque le roman avait été publié en français trois ans après sa parution, en 1962, par la prestigieuse maison dirigée par Aragon : une nouvelle traduction était-elle bien nécessaire ? Déjà intriguée par le titre de cette première version française, Un Jardin d’Anatolie, qui m’avait paru passablement édulcoré, j’avais été encore plus surprise de lire sur la couverture « Traduction et adaptation » puis de découvrir, en feuilletant les premiers chapitres, que dix pages pouvaient se résumer à une simple ligne et qu’une galerie de personnages plus truculents et attachants les uns que les autres étaient ainsi passés à la trappe. Je crois que c’est ce coup de ciseau qui m’avait finalement décidée à me lancer.

Est-ce que la langue de Dido vous a posé des défis ? Quels étaient les défis les plus importants que vous avez rencontrés en traduisant Terres de sang ?

L’enjeu principal, c’était de réussir à faire entendre au lecteur français la voix plate et bouleversante de Manolis Axiotis, derrière lequel l’auteur s’efface pour accomplir son devoir de mémoire. De retrouver la couleur d’un parler paysan sans lui donner les accents d’un terroir trop connoté. Autre défi majeur : comment restituer la couleur exotique de cette langue imprégnée de la nostalgie de l’Anatolie perdue ? J’ai, bien sûr, conservé les expressions turques dont elle est truffée et qui en disent long sur l’imbrication des deux communautés ; mais j’avoue qu’il m’a été impossible de rendre l’amalgame de patois, de mots italiens, vénitiens, « francs » qu’elle charrie à chaque page. Et puis il y a les passages où Dido reprend la parole et, avec un extraordinaire talent de conteuse, fait insensiblement basculer le récit candide du narrateur dans l’épopée, pour raccorder l’aventure d’un homme à celle de tout un peuple sans verser dans la grandiloquence : là, je marchais sur la corde raide.

Vous avez eu une brève rencontre avec Dido Sotiriou en 1996. Quelle image avez-vous gardée d’elle ?

L’image d’une très vieille dame, fatiguée mais au regard espiègle, assez coquette et frondeuse encore pour nous montrer des photos d’elle jeune, déjà coiffée de son légendaire béret et arpentant les rues de Paris sur sa bicyclette, et se rappeler avec un rire malicieux combien sa famille était choquée en les recevant. Je dois dire que la nouvelle traduction française dont nous étions venus lui parler l’avait laissée plutôt froide ; elle avait accueilli la nouvelle avec une satisfaction polie mais ce qui lui tenait à cœur, c’était l’accueil fait à son livre en Turquie. On sentait que la grande affaire de sa vie, sa fierté, c’était d’avoir été l’artisan de la réconciliation entre les deux peuples et que son livre en soit le ciment. Une de ses plus grandes joies avait été d’apprendre qu’un instituteur de la région d’Ephèse lisait des passages de Terres de sang à des paysans turcs analphabètes, qu’ils l’écoutaient bouche bée et que certains pleuraient. Elle-même, tant d’années plus tard, avait les larmes aux yeux, en nous le racontant.

L’image d’une très vieille dame, fatiguée mais au regard espiègle, assez coquette et frondeuse encore pour nous montrer des photos d’elle jeune, déjà coiffée de son légendaire béret et arpentant les rues de Paris sur sa bicyclette, et se rappeler avec un rire malicieux combien sa famille était choquée en les recevant. Je dois dire que la nouvelle traduction française dont nous étions venus lui parler l’avait laissée plutôt froide ; elle avait accueilli la nouvelle avec une satisfaction polie mais ce qui lui tenait à cœur, c’était l’accueil fait à son livre en Turquie. On sentait que la grande affaire de sa vie, sa fierté, c’était d’avoir été l’artisan de la réconciliation entre les deux peuples et que son livre en soit le ciment. Une de ses plus grandes joies avait été d’apprendre qu’un instituteur de la région d’Ephèse lisait des passages de Terres de sang à des paysans turcs analphabètes, qu’ils l’écoutaient bouche bée et que certains pleuraient. Elle-même, tant d’années plus tard, avait les larmes aux yeux, en nous le racontant.

Est-ce que la traduction est un travail d’aventure ?

Oui, on peut dire ça. Une aventure en solitaire, moins angoissante peut-être que l’aventure de l’écriture, parce qu’elle est balisée, mais qui s’apparente à une traversée, avec ses risques, ses écueils. Même si le traducteur peut sembler, à première vue, peu exposé entre les murs de son bureau, elle exige pourtant de lui une forme d’intrépidité pour faire des choix à chaque page, vaincre ses doutes, et se lancer ; elle demande beaucoup de persévérance également et, comme toutes les aventures, elle est chaque fois une leçon d’humilité. Elle a quelque chose aussi d’une aventure amoureuse. La traductrice des gros pavés de Dostoïevski en allemand, qu’un documentaire a immortalisée comme La Dame aux cinq éléphants, a une très jolie formule à ce propos : « Ce qu’il faut, avant toute chose, dit-elle, c’est amener le texte au plus près de son cœur. On le lit, on le relit jusqu’à ce que la page soit trouée et, un matin, on entend sa musique ». Une formule que j’ai faite mienne et, tout ce que j’espère, c’est ne pas avoir fait trop de fausses notes.

Entretien accordé à Maria Oksouzoglou.

Remerciements à la Librairie Lexikopoleio pour sa coopération