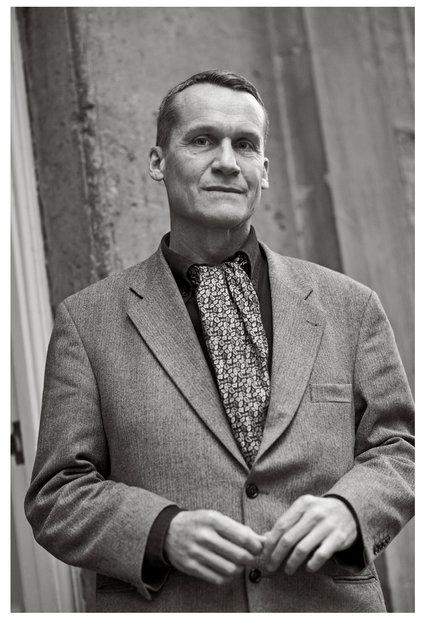

Écrivain d’origine russe et de langue française, Andreï Makine est venu à Athènes invité par l’Institut Français pour donner une conférence le 6 avril dans le cadre du cycle «Les prix littéraires». Né à Krasnoïarsk (Sibérie) en 1957, il obtient un doctorat de l’université d’État de Moscou sur la littérature française contemporaine avant d’arriver en France en 1987. Il collabore à la revue Littérature contemporaine à l’étranger (Cовременная художественная литература за рубежом), et enseigne la philologie à l’Université de Novgorod. Parmi ses distinctions: Prix Goncourt 1995, prix Médicis (ex aequo avec Vassilis Alexakis), prix Goncourt des lycéens, pour «Le Testament français». Son œuvre compte aujourd’hui plus de 15 romans et une pièce de théâtre. Jeudi le 3 mars, l’écrivain a été élu à l’Académie française.

Huit de ses livres se sont traduits en grec pars les éditions Fytrakis, Ilektra et Kastaniotis (voir la liste complète ici)

GrèceHebdo* a eu l’opportunité de parler avec Andreï Makine sur sa vie et son œuvre. Remerciements aux éditions Kastaniotis pour ce rendez-vous.

Vous avez vécu à l’ex Union Soviétique jusqu’à l’âge de trente ans. Qu’est- ce que vous gardez de cette période, tant sur le plan de la vie quotidienne que sur le plan intellectuel?

Il existe ce recul depuis plusieurs années déjà qui nous permet de voir la Russie d’une façon plus distanciée, plus objective. Autrefois, c’était plus simple, il y avait d’un côté le paradis occidental et de l’autre l’enfer soviétique. On avait cette vision manichéenne, cette dichotomie qui était sans doute caricaturale. En Sibérie, quand j’étais enfant et adolescent, j’ai rencontré beaucoup de prisonniers du goulag, et même eux, ils ne disaient pas que c’était l’enfer. Bien sûr, ils reconnaissaient que c’était la mort (30% de la population de camps mourraient chaque année), mais vous voyez ce qui m’avait étonné chez ces gens, c’est que dans l’enfer ils voyaient toujours une petite lumière, de petits moments d’humanité. Et ce qui est intéressant est que les gens racontaient beaucoup plus ces minimes instants d’humanité que de 25 ans de bagne. Donc, il y a en nous quelque chose d’irréductible, une humanité d’irréductible qui sort même dans cet enfer, c’est ce que j’essaie de raconter dans mes livres.

En tant qu’adolescent, cet univers de prisonniers c’était quoi pour vous?

C’était une école de la vie. Je me demandais, pourquoi ces prisonniers parlaient à un enfant plutôt qu’à un adulte? Avec un adulte ils auraient eu peur alors qu’avec un enfant, ils se sentaient en confiance. Ils avaient plutôt besoin d’une présence humaine, de quelqu’un qui écoute.

Vous rentrez parfois en Russie?

Oui, en Sibérie, de temps en temps j’y voyage.

Et donc vous arrivez en France en 1987, c’est le moment de Gorbatchev, de Perestroïka…

Oui, c’est ce qu’on voit d’ici. De là-bas, c’était différent. Quand la fameuse Perestroïka est arrivée, j’ai compris que ce serait brusquement une caricature américaine, ce qui est arrivé. Donc, je me suis retrouvé entre deux Russies, une Russie qui disparaissait, à laquelle je croyais et la nouvelle qui m’était complètement étrangère (Je ne croyais pas au communisme, mais je croyais à la fraternité). Par rapport à cette nouvelle Russie, l’Australie me paraissait plus proche.

Voyez- vous, vous ne vivez pas seulement avec vos souvenirs, mais aussi avec les mémoires de vos parents. Donc, il faut parler plutôt d’une génération, et une génération c’est un peu plus large, cela contient aussi les mémoires de la décennie avant notre naissance. Quand on écrit, on n’écrit pas sa petite vie mais sur des choses plus larges, parce qu’on a des copains qui sont un peu plus âgés, on a un grand frère, on raconte aussi des histoires qu’on n’a pas vécu.

Est-ce que vous croyez que pour un écrivain, pour vous personnellement, il existe un âge, une période de la vie qui est plus importante par rapport à d’autres comme l’enfance, ou l’adolescence?

Oui, l’enfance c’est très constructive, l’enfance est très importante. Quant on est enfant, on n’a pas de préjugés, on n’a pas de clichés. Après on commence à penser à travers les clichés. Mais l’enfant n’a ni de concept, ni d’idée, il voit ce qu’il voit: il voit un vieux dans la boue qui ne gagne plus rien. L’enfant, c’est quelqu’un de plus sincère, de plus vif dans ce sens là, il a moins de clichés devant ses yeux. De toute façon, chaque période est importante, le premier amour par exemple, cela nous marque.

Pour utiliser un autre clichée, vous pourriez parler d’une enfance volée ?

Non, il n’y a pas d’enfance volée. Moi, j’ai vécu dans un orphelinat, mais même là- bas, il n’y a pas d’enfance volée. Il y avait beaucoup de violence bien sûr, mais en même temps, justement quand la vie est très dure, on remarque tout signe de douceur, de tendresse. On devient beaucoup plus perceptif: chaque petit geste est remarqué.

Dans notre époque, devient-on moins sensible à la beauté, dans la mesure où la technologie nous permet sans effort de trouver de belles images? Croyez-vous qu’on devient moins vigilants vis-à-vis des moments humains que vous avez mentionnés ?

Dostoïevski disait: «La beauté sauvera le monde.» Il en était convaincu. Mais, si vous remarquez la foule dans la rue, qu’est ce qu’ils font aujourd’hui? Ils ont leur portable et ils le regardent et soient ils parlent avec, soit ils le regardent. Mais il y a 15 ans, qu’est ce qu’ils faisaient ? Ils regardaient les gens, une jolie femme, il y avait encore des échanges des regards. Maintenant, il n’y a plus d’échange de regards. Donc, on devient de plus en plus robotisés, c’est évident. En même temps, on devient de plus en plus focalisé sur notre boulot, de plus en plus concurrent et il y a aussi le chômage. Donc, ces instants de beauté dont vous parlez sont très rares. Mais, en même temps, c’est la seule révolte qui nous reste. Mais c’est vrai que c’est de plus en plus difficile.

Au moment de l’Union-Soviétique, quel était votre rapport avec l’orthodoxie, est- ce que, la spiritualité orthodoxe, était visible à l’époque?

Ecoutez, c’était une époque d’athéisme d’état. A l’école on avait un cours qui s’appelait «L’athéisme scientifique». Je me souviens d’ailleurs qu’à l’université où j’étudiais, le professeur qui enseignait ce cours est soudainement devenu fou. C’est presque anecdotique, mais moi j’imagine qu’intérieurement, cet homme était très divisé, il était un peu schizophrène : il y avait en lui comme chez tout à chacun, la présence de ces grandes interrogations. Quel est le sens de la vie, s’il n’y a rien après, pourquoi vivre? S’il n’y a pas de transcendance, l’homme devient absurde, la vie devient complètement absurde. Donc sans doute, c’est une question que nous poursuivait. Il y avait cette pression anticléricale, mais d’autre part il y avait des échappatoires. C’était la nature, le cosmos. Donc, s’il n’y avait pas de Déisme, la présence de Dieu conceptualisée, il y avait le panthéisme, tout était Dieu. Comme chez beaucoup de philosophes grecs, beaucoup d’entre eux étaient panthéistes, ils croyaient que tout est signe de Dieu, donc Dieu était complètement diffus dans l’univers. En même temps, les gens qui fréquentaient l’Eglise nous paraissaient archaïques, dans tout ce qui concernait l’église et les icônes comme les vieilles dames qui allaient prier. On avait un peu de mépris pour tout cela. Mais pour tout vous dire, la vue de ces églises un peu vides, abandonnées en Russie, me paraît parfois plus dotées de spiritualité que les grandes églises, les cathédrales splendides avec cet or écrasant. Dans toute cette richesse, je ne pense pas que Dieu s’y trouve, Dieu est ailleurs. Parfois, je pense que peut-être Dieu se trouve dans ces petites églises abandonnées de mon enfance en Russie avec des vitres abimées d’où le vent entre avec de petits vitraux représentant la mère de Dieu.

Pour vous, la foi c’est une forme de spiritualité?

Moi, je distingue deux choses, la foi et la religion. Avec la religion, je suis extrêmement sceptique. Le mot religion vient du mot italien «relegare », relier, mais pourquoi faut-il nous relier ? Nous sommes déjà très reliés parce que nous sommes très fragiles, nous sommes tous mortels. Alors, faut-il imposer par-dessus encore des conceptions, des théories, des rites et des rituelles ? Mais la foi c’est autre chose, c’est liée à l’essence de notre âme. Pour moi, la foi touche à cela, c’est quelque chose qui nous rend inimitables, uniques.

La foi est-elle aussi un don?

Moi, je pense que nous sommes tous élus. Mais ce qui nous détourne de la foi, c’est la peur et aussi le manque de temps. Pourquoi notre âme est-elle jetée dans ce corps là ? C’est la question principale.

Revenons à votre histoire: vous arrivez donc en France en 1987, le contraste est énorme. C’est la grande joie pour vous ? Quels sont vos premiers sentiments?

Non, ce n’était pas la grande joie du tout. C’était l’exile, l’exile n’est jamais une grande joie. C’était une vie très dure, comme pour tout les gens qui arrivent dans une nouvelle ville, même si ce déplacement s’effectue dans le même pays. Je menais donc la vie de tous les exilés.

* Entretien accordé à Costas Mavroïdis et Magdalini Varoucha

TAGS: Athènes | France | Grèce | langue | littérature